Biochimie

LES ECHANGES TRANS-MEMBRANAIRES

Plusieurs processus règlent les transports trans-membranaires. ils sont dit actifs ou passifs selon qu'ils utilisent l'énergie de la cellule ou non. De plus, il y a une sélectivité de perméabilité selon la taille des molécules, la charge ionique ou la concentration de part et d'autre de la membrane, ce qui mettra en jeu de nombreuses protéines structurales membranaires appelée : protéines de transport membranaire.

1. Répartition ionique

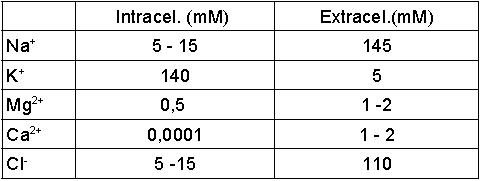

La membrane maintient des concentrations différentes d'ions et de protéines entre le milieu intra et extra cellulaire.

Le cation majoritaire du jnilieu extracellulaire est le Na+, et celui du milieu intracellulaire

Bien que le cytosol et le milieu extracellulaire soit électriquement neutre, il existe un léger excès de charges négatives près de la face interne de la membrane, dû à des protéines, et un léger excès de charges positives sur la face externe. Cela génère une différence de potentiel entre les membranes appelée potentiel de membrane allant de -100mV à -20mV selon les cellules.

Rq: le signe - indique que l'intérieur de la mb est négatif par rapport à l'extérieur.

Le gradient chimique et électrique entre les 2 faces correspond au gradient électrochimique.

2. Transport Passif

La Diffusion Simple

Elle ne concerne que les molécules liposolubles (hydrophobe) et les petites molécules polaires non

chargées (eau, gaz respiratoires, NHs, stéroïdes, vit ADEK, urée, glycérol...) qui peuvent traverser

directement la double couche phospholipidique.

Doit respecter le sens de leur gradient de concentration (cad du plus concentré vers le moins

concentré). Elle respecte la première Loi de diffusion de Fick selon laquelle une substance diffuse dans

la direction qui tend à éliminer son gradient de concentration avec une vitesse proportionnelle à

l'importance du gradient.

Elle ne nécessite l'intervention d'aucune protéine.

Elle n'est pas saturable tant que l'équilibre n'est pas atteint.

Cas particulier de l'eau: phénomène d'Osmose

Rappel:

Durant l'Osmose, l'eau, qui est considérée comme un solvant, traverse sélectivement une membrane

perméable (ex mb plasmique) pour aller du milieu hypotonique (le moins concentré mais le plus dilué)

vers le milieu hypertonique (le plus concentré donc le moins dilué). En fait l'eau cherche à diluer le milieu

hypertonique jusqu'à atteindre un équilibre de part et d'autre de la membrane. L'osmose ne nécessite

aucune énergie et ne concerne que les déplacements d'eau.

Ex: Hématie plongée dans un milieu hypertonique → le GR se déshydrate

Hématie plongée dans un milieu hypotonique → le GR gonfle et se lyse

La Diffusion Facilitée

La diffusion facilitée intéresse les ions et les molécules chargées, non liposolubles et donc incapable de

traverser la mb phospholipidique (glucose...).

Ne nécessite pas d'énergie, car elle respecte le gradient de concentration.

La diffusion facilitée est plus rapide et plus efficaces que la diffusion simple.

Elle utilise obligatoirement des protéines structurales donc

1 - spécificité protéines de transport / substrat

2 - phénomène saturable

3 - possibilité d'inhibition compétitive

4 - possibilité d'inactivation chimique

Ce type de transport peut être décrit par une séquence cinétique en 4 étapes: liaison, transport,

dissociation, retour à l'état initial. Les étapes 1 et 3 sont similaires à la reconnaissance d'un substrat et à

la libération du produit par une enzyme.

On donne différent nom au transporteur:

Uniport: ne transporte qu'une molécule dans un sens donné.

Symport: transporte 2 molécules simultanément dans le même sens.(cotransport).

Antiport: transporte 2 molécules simultanément en sens opposés, (cotransport).

Dans le cas d'un transport d'ion, on dit qu'il est:

Electroneutre: s'il y a simultanément neutralisation de charges, soit par symport d'ions

chargés de signe opposé, soit par antiport d'ions de même charge.

Electrogénique: si le processus de transport aboutit à une différence de charges

de part et d'autre de la membrane.

L'études des ionophores (protéines augmentant la perméabilité de la mb à certains ions) a permis une

meilleure compréhension de ces protéines de transport.

On trouve 2 types de protéines:

• Canaux protéiques:

Hormis les canaux de fuite qui sont toujours ouvert, les canaux ioniques ne s'ouvrent que dans certaines

conditions: valeur de potentiel de mb pour les uns, fixation sur un récepteur membranaire associé au

canal, d'un ligand extracellulaire spécifique pour les autres.

• Transporteur ou protéine porteuse:

Ces transporteurs, une fois lié à la molécule, vont changer de conformation ce qui permettra le passage

de celle-ci.

3. Transport Actif

Cas des petites molécules

Ce type de transport permet de faire des déplacement à l'encontre du gradient de concentration.

Il fait appel à des transporteurs dont le changement de configuration permettant le passage de la

substance, nécessite de l'énergie, fournit principalement par la dégradation de l'ATP (protéine ATP dépendante).

La présence de protéine fait que ce phénomène est saturable.

Les transporteurs sont alors appelés des gomges.

Transport actifs ATP dépendants

II existe de nombreux exemple chez les Eucaryotes: la pompe à calcium de la mb, la pompe antiport H+/

K+ de la muqueuse gastrique.

• La pompe antiport Na/K ATPase qui expulse le Na de la cellule en échange de K.

Système qui a été très étudié et appelé communément la Pompe Na/K. Elle est constituée de 2 sousunités:

- une sous-unité α non glycosylée de 110 kDa qui a l'activité enzymatique ATPasique

- une sous-unité β glycosylée de 55 kDa

Cette pompe fait entrer dans la cellule des ions K+ et fait sortir des ions Na+.

L'enzyme possède 2 conformations différentes:

E1 : haute affinité pour Na+ orienté vers l'intérieur de la cellule

E2: possède un site de liaison à haute affinité pour K+ du côté extracellulaire.

Les différentes étapes:

1 - E1 fixe 3 Na+ et un ATP pour former un complexe ternaire.

2 - le complexe réagit, et obtention d'un intermédiaire aspartyl~P riche en énergie

3 - l'intermédiaire prend une conformation E2-P faible en énergie et libère hors de la cellule les Na+

4 - E2-P va fixer 2 K+

5 - le groupement phosphate est hydrolyse

6 - E2 redevient E1 après sa libération dans la cellule des K+

Rq : Afin de conserver un potentiel membranaire favorable, les K+ vont s'échapper de la cellule par des

canaux de fuite (diffusion facilitée)

• La translocation de groupe.

C'est une variante des transports actifs ATPase dépendants présent chez les bactéries pour importer

certains sucres. Cette variante diffère du fait que les molécules transportées seront

modifiées chimiquement pendant leur transport souvent une phosphorylation dans le cas des sucres.

Cela a l'avantage de ioniser la molécule et donc de la retenir dans la cellule, ex: le glucose entrera dans

la cellule mais sera transformé en G6P pendant le transfert.

Les transports actifs secondaires

Dans le système précédent (Na/K), l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP est utilisée pour former des

gradients de potentiel électrochimique. Ces gradients sont utilisés ensuite pour permettre d'autre processus endergonique.

Les transport actifs secondaires, eux, fonctionnent par dissipation de ces gradients d'où le terme de secondaire.

ex: la lactose perméase d'EC, la translocase mitochondriale.

• Le Symport Na + /glucose dans Tépithélium intestinal.

Le glc alimentaire est concentré activement par les cellules de la bordure en brosse de l'épithélium

intestinal grâce à un symport Na+ dépendant.

Après avoir traversé la cellule, il ressort de la cellule vers le système circulatoire en utilisant un système

uniport de glucose à diffusion facilitée localisée sur le côté capillaire de ces cellules.

La source énergétique du transport du glucose est uniquement le gradient de Na-. Mais c'est l'hydrolyse

de l'ATP qui permet de maintenir le gradient de Na+.

Rq : Comme le glucose augmente l'entrée de Na+, qui à son tour augmente l'entrée d'eau, c'est la raison

pour laquelle les personnes souffrant de diarrhées sont nourris avec du glucose.

Cas des grosses molécules

Le transport des grosses molécules nécessite toujours de l'énergie et demande une participation d'un

morceau de membrane. La majorité des cellules sont capables de rejeter ou d'absorber des macromolécules à travers leur membrane.

Endocytose:

Des macromolécules peuvent être captées par la cellule après fixation sur certains récepteurs (puits

recouverts), par 2 processus:

Pinocytose: concerne la majorité des cellules lors de l'absorption de fluides, et fait intervenir

des protéines membranaires (dont la clathrine fait partie pour former des « puits recouvert »)

rassemblées en des endroits de la membrane et qui vont fixer les substances à ingérer. Cela permet

d'absorber un maximum de substances sans pour autant absorber un grand volume de liquide. Les

vésicules de pinocytose fusionneront ensuite en général avec des lysosomes, mais parfois n'auront

qu'un rôle de transport jusqu'à un autre organites..

Phagocytose: ne concerne que certaines cellules (neutrophiles, macrophages...) capable

d'ingérer de grosses particules. Cela fait intervenir des mouvements membranaires avec émissions de

pseudopodes englobant la particule étrangère, et donne naissance à une vésicule de phagocytose de

grosse taille (d'où le nom de vacuole de phagocytose) qui fusionnera également avec un lysosome.

Exocytose:

Il s'agit d'un phénomène similaire, à ceci près que c'est la cellule qui excrète vers l'extérieur des

substances bien souvent néosynthétisées par le RE et le Golgi.

Les substances sécrétées sont souvent stockées dans des vésicules de sécrétion, en attendant un

signal souvent d'origine chimique (hormone) qui se fixera sur la mb ce qui provoque une augmentation

de [Ca2+] dans la cellule ce qui amorce l'exocytose en favorisant la fusion des vésicules sécrétrices et la mb.

On distingue 2 types d'exocytose:

l'exocytose constitutive, qui existe dans toutes les cellules et qui correspond au déplacement

constant de vésicules provenant des dictyosomes vers la mb. Cela permet un renouvellement de la mb

et la libération du contenu de la vésicule dans le milieu extérieur.

l'exocytose provoquée, qui ne concerne que les cellules sécrétrices (cellules glandulaires,

neurones) mais qui doivent être stimulées pour libérer le contenu de leurs vésicules stockées dans le cytosol.